談改革借殼上市法規後之利弊

刊登日期: 2023-08-06

免責聲明及提示

本內容純粹參考,而所提供的資料屬一般性質,並不以具體情況作為考慮基礎,同時亦不擬涵蓋適用於閣下或 貴商號的任何適用法律或規定。因此,本內容不應用來取代閣下或 貴商號就任何具體個案而向專業顧問尋求的詳細意見,而閣下或 貴商號亦不應該倚賴本內容作出任何決定。本內容的資料的所有版權及任何其他權利均屬香港證券及期貨專業總會所有。

談改革借殼上市法規後之利弊

香港聯合交易所於2018年6月就「借殼上市」的《上市規則》條文進行諮詢,2019年7月刊發《有關借殼上市、持續上市準則及其他《上市規則》條文修訂的諮詢總結》,並於同年10月1日完成相關《上市規則》修訂。不過有關修訂卻引起各界批評,認為對香港證券業市場發展造成不利影響,甚至妨礙了香港經濟的正常發展。

何謂「殼公司」?

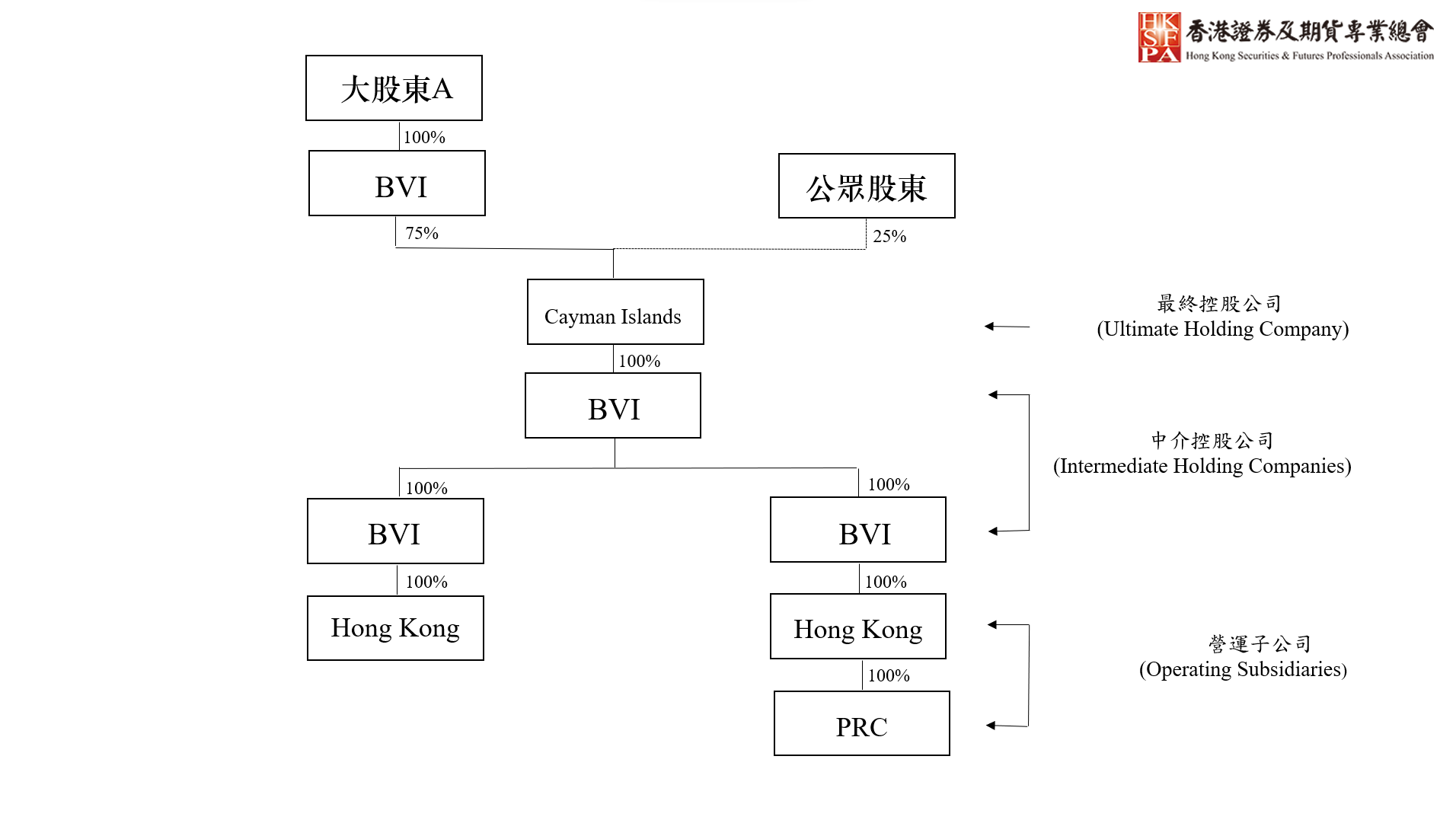

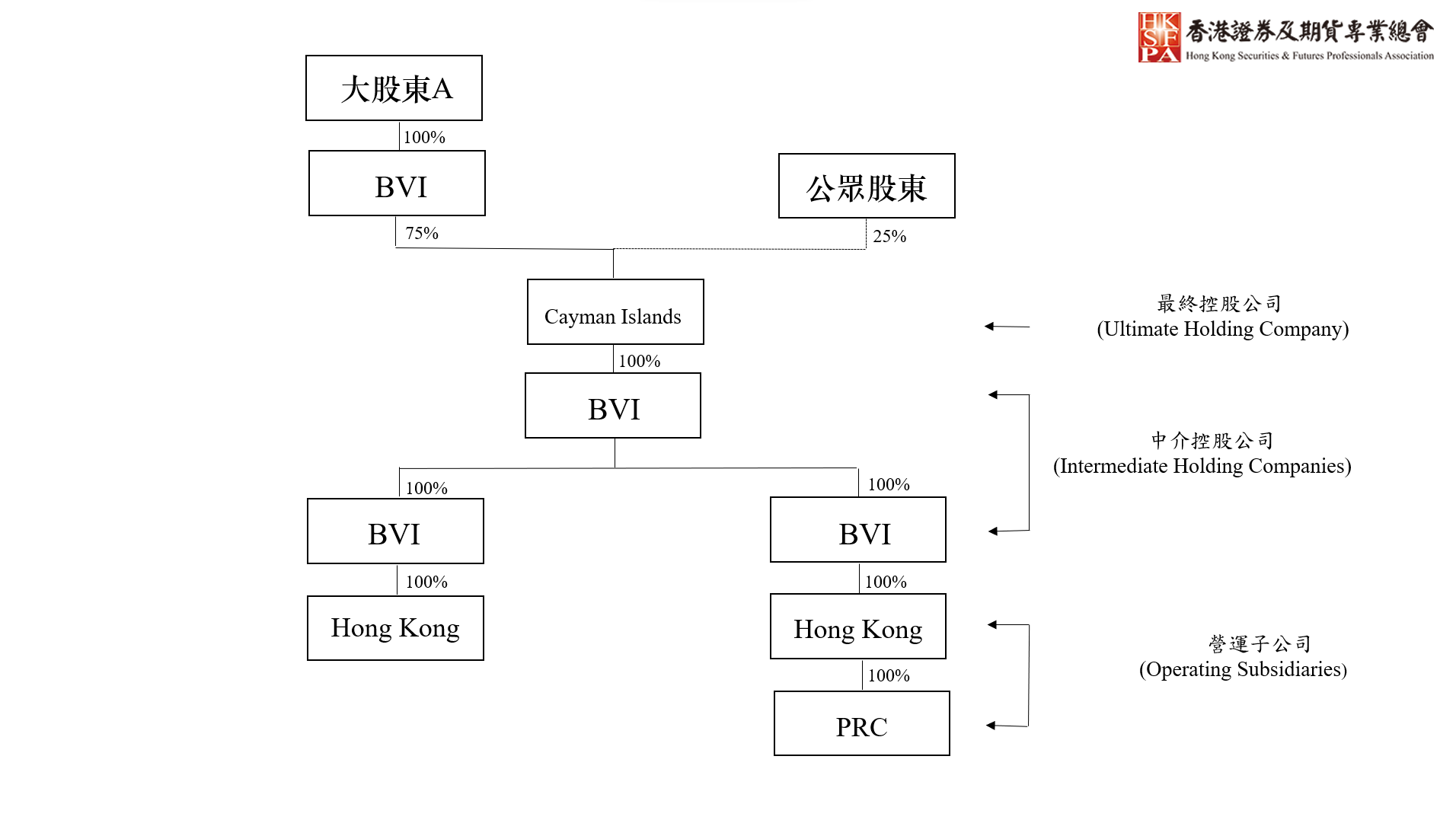

為了更好地認識「殼公司」的定義,我們需要先了解上市公司的架構。上市公司實際上不是獨立的個體公司,而是由多家公司組成的集團,也稱為「上市集團」。如上圖所示,在集團架構圖的頂層,大股東A透過一間位於海外英屬處女島(BVI)的公司,持有一間於開曼群島註冊的公司。而在架構圖的最底層,我們可以看到一些營運子公司(Operating Subsidiaries),這些公司具有實際的業務運作,包括交易訂單、業務夥伴、員工資產和獨立的營收等。中間層則存在一些無實際業務運作的BVI公司,這些公司是投資控股公司,通常被稱為中介控股公司(Intermediate Holding Companies)。在這個結構中,開曼群島公司是最終控股公司。需要注意的是,大約在10年前,百慕達公司曾經流行一時作為最終控股公司的選擇,但近年來,開曼公司已成為最常見的選擇。

哪一間或哪些公司在法規上享有上市地位?

正確答案是A:最終控股公司。最終控股公司並不從事實際的業務運作,因此有人稱之為「殼公司」,而相對應的實際業務實體則被稱為「餡子」,即營運子公司。如果「餡子」順利營運並擁有優質資產,整個上市集團的價值也將相應提升。然而,如果「餡子」是虛無的或質量不佳,該公司就被稱為「空殼公司」。

若大股東A有意將其業務進行首次公開發售(IPO),需要做哪些事情?

借殼上市的英文為「Back Door Listing」,通常帶有負面的含義。與之相對應的是「Front Door」,指的是首次公開發售(IPO)。若大股東A有意進行首次公開發售(IPO),則在此之前需要考慮以下事項:

對於一間私人公司而言,其業務通常相對簡單,由老闆直接持有各個子公司,中層架構則較少使用BVI公司,更不用說成立開曼群島公司。然而,如果想進行IPO,首要任務就是展開一系列重組工作,目的是搭建上市公司所需的架構,包括設立開曼群島公司或BVI公司,轉換股份和進行業務重組等。為何要如此複雜,不直接將整體公司上市呢?這是另一個值得深思的大課題,因為當中涉及多方面的考量,例如稅務問題、稅務管理、法規合規性、會計帳目和靈活性等多方面的權衡。

在完成一系列重組工作,包括設立控股公司、轉換股份和進行業務重組後,就需要準備招股書及綜合財務報表等上市文件。招股書需要由專業撰稿人員和律師團隊進行文字潤飾及反覆驗證。此外,擬上市集團還需編制綜合財務報表,一旦涉及上市事宜,必須聘請申報會計師(Reporting Accountant)進行審計。香港聯合交易所要求須具備相應資格的專業人士才能擔任申報會計師,因此這必然會增加一定的上市成本。

尋找保薦人對進行上市是非常重要的一步。保薦人對整個上市過程進行盡職調查,從頭到尾審核所有事項,有些保薦人甚至一直反覆查核從公司成立之日起至上市當天的資料。

完成所有前述事項後,接下來需要將相關文件提交給香港聯合交易所和證監會進行審批。這是一個耗時且費力的工作,審批過程中可能會被要求以書面方式回答問題、提交更多的證明文件或修正上市文件內容,同時也可能面臨各種挑戰。若能成功通過審批,上市委員會將核准上市申請。

通過審批後,公司就可以進行公開招股,並由包銷商進行股票承銷,吸引投資者投資股票。綜觀以上,公司進行IPO的準備工作非常繁複,且聯合所和證監會對於上市申請人的要求非常嚴格,尤其在盈利方面的要求上更是如此,並且不斷提高上市條件以保障投資者的權益。符合這些要求本身就不容易,再加上需要遵循一整套合規程序,包括前述提及的各種文件。顯然地,每一宗IPO都需要大量專業團隊的參與,不論是主板上市還是創業板上市,當中所涉及的相關費用通常高達數千萬港元。

那麼,「借殼上市」是如何進行的呢?

前述已詳細闡述了IPO的運作模式。然而,最終能在股票市場讓投資者做買賣的,是否僅限於剛成立的開曼公司呢?在這種情況下,若股東能在股票市場上找到一間已經上市的開曼群島公司,即所謂的「殼公司」,並將其業務注入其中,那麼相當於該股東的公司已經成功上市,這是否意味著股東無需通過證監會或聯交所的審批呢?

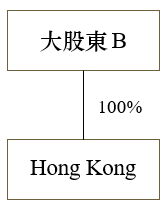

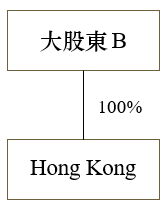

為更好地說明這種交易操作,以下列舉了例子:假設大股東B完全持有一間香港公司,且該公司的業務經營良好。

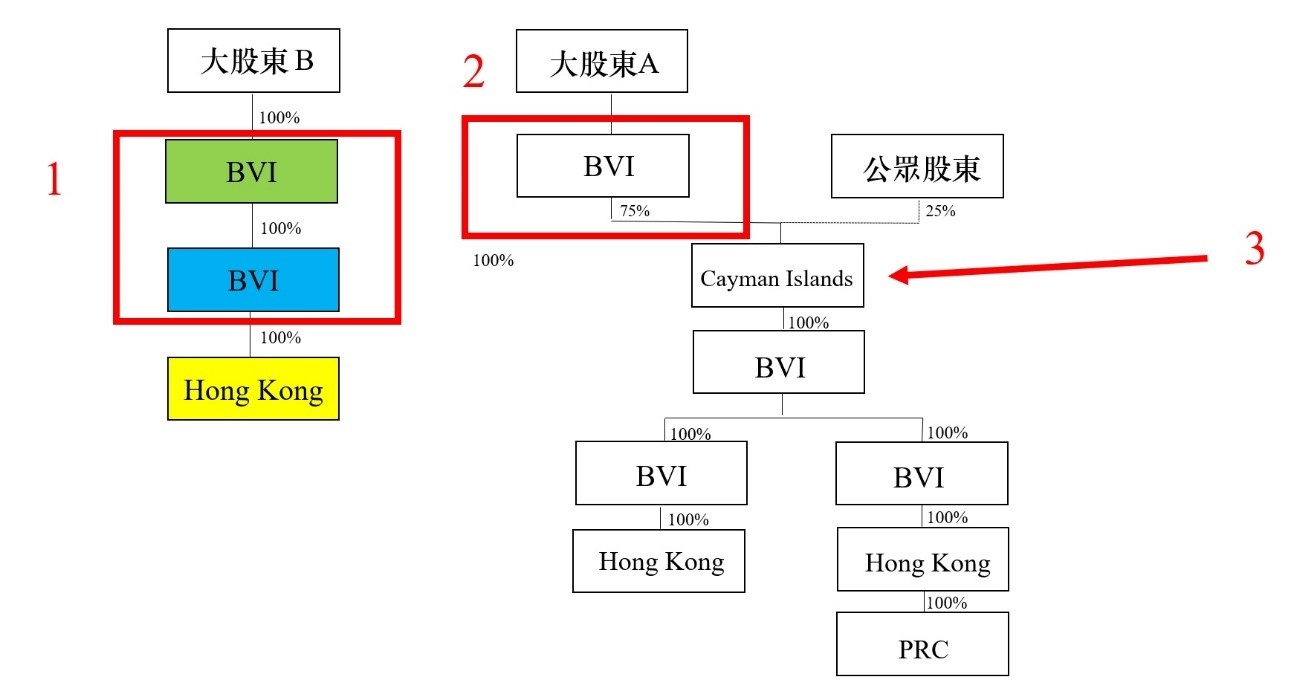

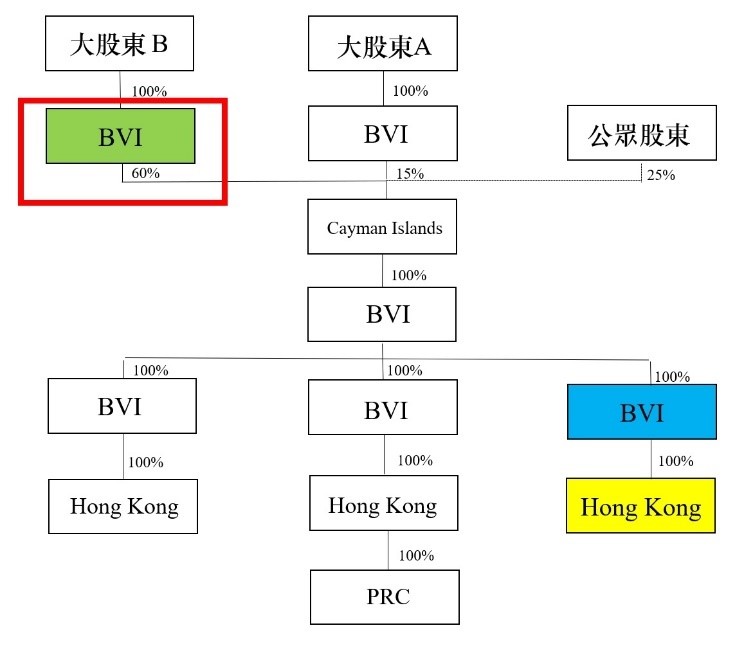

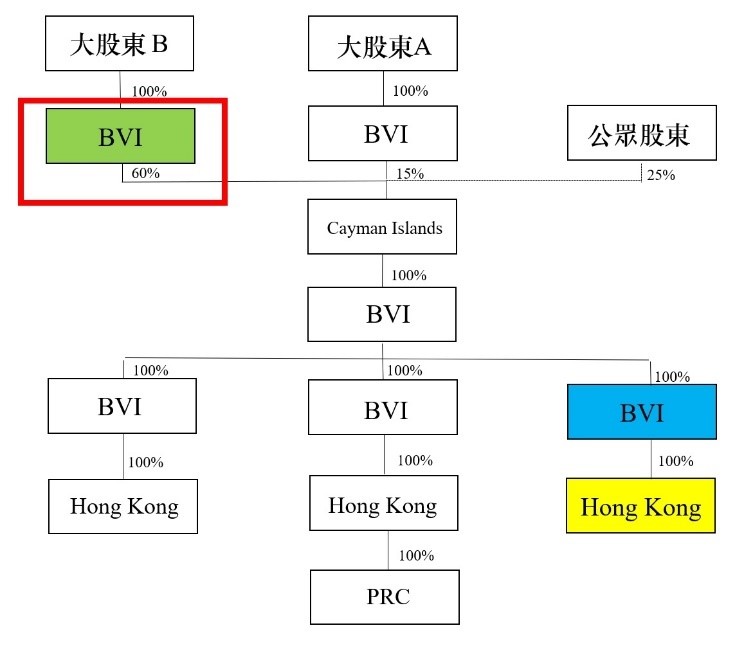

經過一連串的重組工作後,【1】大股東B現設立兩間BVI公司,主要目的是為了避免印花稅。與此同時,大股東B向大股東A提出將其業務注入大股東A所持有的一間已上市的開曼群島公司。【2】大股東A也開始為這間開曼群島公司進行收購行動,並成為收購方,收購對象是大股東B旗下公司的業務,涵蓋了全部100%的股權。作為上市公司,大股東A可採用不同的支付方式,其中包括以發行等值的股票作為交易代價。經過大股東A以股票支付方式完成交易後,大股東B將掌握BVI公司絕大多數的控制權。【3】因此,大股東B間接地成為該開曼群島公司的主要大股東,擁有多數的控制權。

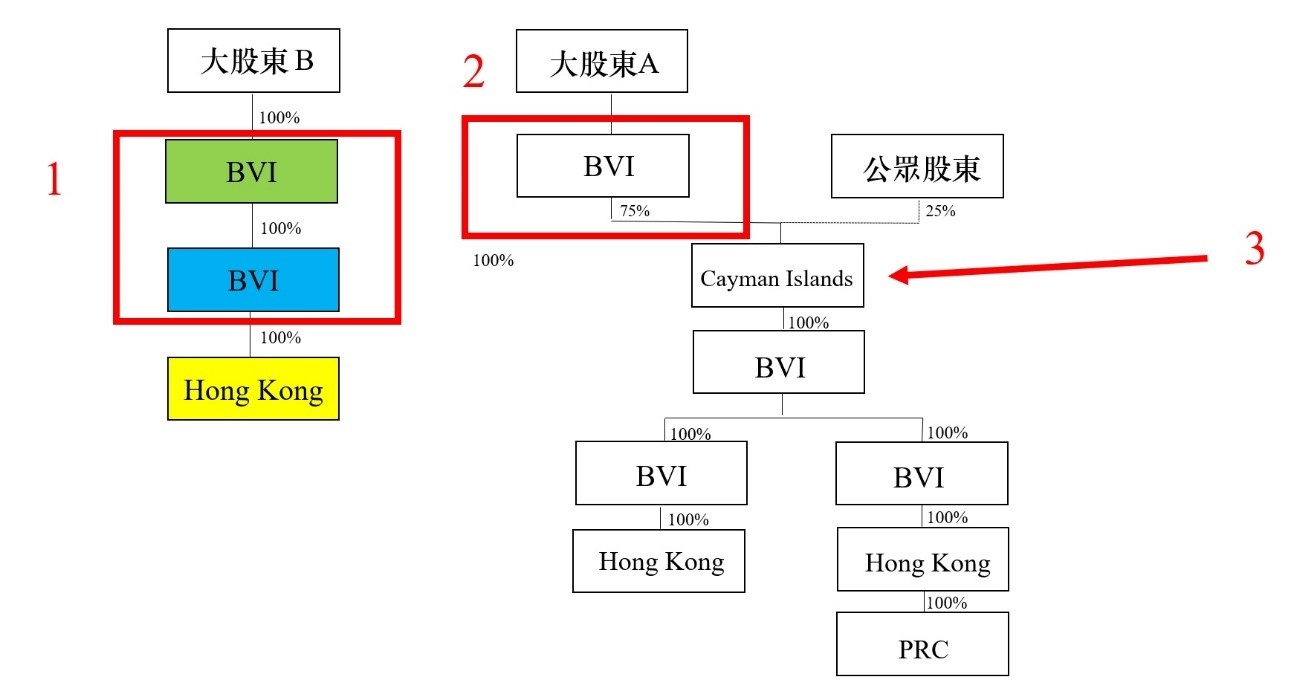

如上圖所示,交易完成後,這間上市公司將會由大股東B控股。這項交易的獨特之處在於,大股東A最初是收購方,最終卻被大股東B進行收購。根據上市規模,此類收購行為被聯交所稱為「反收購行動」,而不是「借殼上市」(Back Door Listing)一詞。

「借殼上市」是否違規?

A:是

B:否

答案:否

根據時任港交所上市科主管戴林瀚(David Graham)先生在2018年夏季的訪談,他指出這類交易並非違規。他強調聯交所並未全面禁止借殼上市活動,但必須依法遵守所有上市規定,包括是否適合上市的要求。

聯交所於2018年6月就有關「借殼上市」的《上市規則》條文修訂進行諮詢,並於2019年7月刊發《有關借殼上市、持續上市準則及其他《上市規則》條文修訂的諮詢總結》。這些修訂奠定了針對借殼上市的規章制度,相關的《上市規則》修訂已於2019年10月1日生效。

與「反收購行動」有關的上市規定包括:

《上市規則》第14.54(1)條規定:

根據《上市規則》第14章的規定,若聯交所及證監會認為某個收購行為符合借殼上市的標準及認定為借殼上市,則此收購將被視為「反收購行動」,同時也被視為新的上市申請。換言之,提出該收購的公司將被視為新的上市申請人,須遵守上市規則中有關新上市申請的程序和要求,包括委任保薦人、發行上市文件等。然而,為進行收購,收購方公司已經需要發佈通函,但同時亦被聯交所要求額外提交招股文件。此外,收購方還需要支付上市申請費用。更重要的是,這涉及到聯交所的審批程序,聯交所將以新上市申請的方式處理反收購行動,並要求收購方證明收購目標符合業務規定和財務要求,包括過去一年至少實現2,000萬港元的盈利。這種方式的一個優點是不需要在市場上籌集資金,但卻非所有情況都能如此順利進行。

針對「空殼」公司 - 根據《上市規則》第14.54(2)條,若上市公司本身未能符合《上市規則》第13.24(1)條有足夠的業務運作,收購目標亦須符合《上市規則》第8.07條的規定:上市公司及其保薦人必須證明有足夠公眾人士對收購目標及經擴大集團的業務感興趣 ,而證明的方法可以包括進行公開發售,又或證明公眾人士對收購目標有興趣的其他分析及證據等。就此而言,純粹倚靠上市公司現有股東基礎以符合規定並不足夠。

如果聯交所認定收購目標是一間空殼公司,收購方必須證明市場上有足夠的公眾人士對收購目標及擴大集團業務感興趣,類似進行公開發售的要求。這是一項無法避免的要求,且《上市規則》第14.54(2)條也明確列明了此點。

那麼,我們該如何界定「反收購行動」呢?

《上市規則》第14.06B條–原則為本測試 (Principle based test)

「反收購行動」為上市公司的某項或某連串資產收購,而有關收購按聯交所的意見構成一項交易及╱或安排(或一連串交易及╱或安排),或者屬於一項交易及╱或安排(或一連串交易及╱或安排)的其中一部分,而該等交易及╱或安排具有達致把收購目標上市的意圖,同時亦構成規避《上市規則》第八章所載有關新申請人規定的一種方法。

《上市規則》14.06B條針對借殼上市模式設定了廣泛的規定。該條款要求符合「原則為本測試」,即需從原則出發,對收購交易的內容進行細緻分析,以判斷其是否符合聯合交易所的要求。若某些上市公司進行一項或一系列資產收購,且旨在逃避《上市規則》第8章與IPO相關的要求,則被視為「反收購行動」。聯交所對此概念的界定有一些具體的基準。

聯交所評估某項或某連串收購是否「反收購行動」時通常會考慮以下因素:

這些基準主要包括以下幾點:(1)收購規模是否相對於公司規模過大,例如出現蛇吞象的情況。(2)收購後,公司業務是否發生實質性變化,例如從建築公司轉型為毫不相干的餐飲業。(3)收購前後業務性質及規模是否存在關聯。(4)收購目標的質素,這一點相對較難定義。(5)收購是否導致控制權發生重大改變,具體的改變程度並未明確界定。(6)其他交易或安排是否與被上市的目的或安排有關聯。以上這些因素賦予了聯交所極大的酌情權,用以確定或解釋是否涉及「反收購行動」。

《上市規則》第14.06B條附註2 – 明確測試 (Bright line tests)

對於這種情況,業界感到極度擔憂並提出了一些疑問:是否可以為「反收購行動」設定明確的界限或準則,意味著一旦觸及相關基準就視為違規。聯交所的回覆是《上市規則》已給出的明確測試(Bright Line Test),一旦觸及相關條件,即被視為反收購行動。

在明確測試中:(1)若連串的收購行動導致公司的控制權發生變更,類似於剛才提到的例子,當他人以大量新股或可轉換債券方式購入該公司的股權,將原本的大股東A轉變為大股東B,則此測試將明確認定為違規。然而,市場上很多人可能會在進行全面收購後,再逐步注入資產,以避開此類情況。(2)在上市公司的控制權轉換後的36個月內,根據某項協議、安排或諒解文件,對於在此36個月之前取得控制權的人士而言,對其資產進行收購,則將被視為反收購行動。

如果「反收購行動」不涉及收購事項,《上市規則》亦有所規管:

《上市規則》第14.06D條 – 涉及投資者大規模認購上市公司的證券而取得其控制或實質控制權,然後上市公司將所得款項用以收購或開發與其原有業務無關的新業務,達致將新業務上市及規避新上市規定的目的。這些安排都涉及控制權或實質控制權轉變,以及收購新業務及╱或創建業務。

另外,根據《上市規則》第14.06D,如果上市公司透過各種集資(Fund Raising)途徑籌集資金並開展與原有業務無關的新業務,聯交所對此將會進行嚴格監管。

《上市規則》第14.06E條 – 對上市公司於控制權轉變之時或之後36個月內將全部或大部分既有業務出售或作實物配發(或一系列出售或配發)設限,除非上市公司的餘下業務或收購資產可符合《上市規則》第8.05條(又或第8.05A或8.05B條)的規定。

而《上市規則》第14.06E條亦規定,如果在36個月內股東出售上市公司原有業務的資產,聯交所亦會進行嚴格監管。

《上市規則》第14.06E條與第14.06B條附註2的「反收購行動」的明確測試互相補充,可阻撓投資者刻意舖排「反收購行動」交易的時間,先收購新業務後才再出售原有業務,從而規避明確測試(涉及歸類為非常重大的收購事項的收購)。此條亦適用於控制權轉變後上市公司利用創建業務建立新業務,以透過上市公司營運新業務及規避新上市規定的情況。由於這些安排不涉及收購事項,單靠《上市規則》第14.06B 條未能針對性處理。

聯交所列出這些規則,主要是因為在明確測試的第2條中提到了36個月的追溯期。聯合所或預料到市場上可能會有人試圖調整某些交易的順序,以規避上市規則,因此提前堵塞了這兩個漏洞。

在審視了這些規則之後,明確測試已經有效地遏制了大部分的借殼上市行為。然而,業界最關注的問題並不是是否能打擊借殼上市行為,而是擔心自身業務會否受到影響,尤其是一些細價股。基本上業界最擔心的問題,並非能否打擊到借殼上市行為,而是怕自己也受到牽連,尤其是一些細價股。細價股經常受到市場質疑,因此一些小型公司在進行收購時,是否會被誤解為借殼上市的行為是他們的憂慮之一。本會在與聯合交易所進行諮詢時已經反映了業界的擔憂,並提到小型公司進行併購活動可能並非意圖借殼上市,而是真正有收購需求。此外,一些公司可能從事夕陽行業或表現不佳,他們希望改變現狀並開拓新業務,但這些行動是否會被誤解為借殼上市,也是一個值得關注的問題。

無論是大型公司還是小型公司,在當前的經營環境下,分散業務已成為常態。即使公司業務表現良好,但如果存在一些虧損業務,公司也會考慮進行業務轉型並收購其他業務。然而,這種行為是否會被誤解為是殼股,也是一個需要考慮的問題。另外,聯交所在規則中確實擁有相當的酌情權。剛剛提到的許多因素確實帶有主觀性,這可能引起市場的憂慮。

雖然聯交所已接納了本會的意見,但目前聯交所卻沒有做出任何改變。與如同時,為了增加平衡性,聯交所提出了一些新的措施,包括「極端交易」。

「極端交易」的定義是若有個別或一連串的資產收購(單獨或連同其他交易或安排)按「原則為本測試」下的因素達致將收購目標上市的效果,但上市公司可證明其並非有意規避新上市規定,則建議中的收購(或一連串收購)可歸類為《上市規則》第14.06C條所述的「極端交易」。

若上市公司有「殼股」特徵,其交易就不會分類為極端交易,因為「反收購行動」規則正是要阻止買賣或收購「上市殼股」從而借殼上市的活動。

聯交所將根據具體情況進行個案評估,以確定是否符合「極端交易」的條件。個別(或一連串)收購若要符合極端交易資格,上市公司除須證明其無意規避新上市規定外,還須符合下列附加條件:

作為一般指引,這可能包括年收入或資產總值根據最近期刊發的財務報表達到10億港元或以上的上市公司。在評估上市公司的規模時,聯交所亦將考慮上市公司的財政狀況、業務的性質及經營模式以及上市公司日後的業務計劃等。例如,符合10億港元收入但資產淨值很少(甚或有淨負債)並經營訂單貿易業務的上市公司可能未能通過測試。

有以下幾種條件需要符合,(1)完成建議交易之前,上市公司的控制權不會改變。(2) 其次,只要交易金額超過10億港元,並且該公司的業務規模龐大,若想進一步進行收購,聯交所將視其為「極端交易」來處理。

《上市規則》第14.06C(2)條要求:

儘管聯交所將交易視為「極端交易」,收購目標公司仍需符合《上市規則》第8章的盈利測試,需要具備連續3年的盈利記錄,這與借殼上市的規定完全一致。

上市公司須向聯交所提供充分資料,證明收購目標符合《上市規則》第8.04條及第8.05條(或第8.05A或8.05B條)。上市公司可以通函初稿的形式載列重要資料,包括例如業務紀錄期內收購目標的會計師報告初稿、其業務及管理層的詳細說明、風險因素、是否合法合規及聯交所要求的其他資料等。

《上市規則》第14.53A條要求上市公司委聘財務顧問就收購目標進行盡職審查,並根據《上市規則》附錄二十九所載的規定格式作出聲明(內客跟保薦人的聲明相類似)。

此外,儘管收購方無需提供招股書,然而需要刊登的通函仍需要包含許多內容,包括需提供會計師報告,詳細說明業務和管理層情況,同時披露風險因素和合法合規事項。這些披露內容與招股書的章節相似。另外,雖然收購方無需聘請保薦人(sponsor),僅需尋找財務顧問進行盡職調查,但財務顧問的責任類似於保薦人,需要向聯交所提交聲明,與進行首次IPO所需的工作相似。

結語

綜上所述,進行「極端交易」實際上需要應對一系列挑戰和程序,包括眾多關卡和程序。因此,「借殼活動」和「借殼上市」實際上很難明確定義。同時,就空殼和殼股交易,目前亦存在許多模糊地帶。從聯合交易所和證監會的態度來看,較偏向採取「有罪不放過」的嚴格做法。如果某公司無意進行借殼活動或借殼上市,則需向聯交所提供證據並等候其確認後方可獲得豁免。

這種方式目前存在爭議,因我們不能以偏概全地認定所有從事借殼上市的人都是壞份子,或者所有持有殼股的小股東都參與了欺詐行為。目前市場上有一些採用借殼上市方式上市的優質公司股票,例如吉利汽車(00175.HK)、中信股份(00267.HK)和電訊盈科(00008.HK)。為此,我們應該如何去定義這個問題?既然聯交所原則上應為借殼上市並非違規行為,為什麼仍要採取嚴格做法?聯交所的取態是,不希望這種借殼上市行為發生,因為這可能導致許多有嚴重問題的公司上市。這種立場可以理解,但聯交所採用的一刀切打擊手法牽連甚廣,影響了很多正常的商業行動。

對於小股東而言,他們希望持有的小市值上市公司,尤其是缺乏交投量的股票,能透過「借殼上市」方式被資金方收購,以提供他們退出的機會。然而,聯交所的規則變更,不單導致這些中小公司難以繼續生存,而業務表現差的公司更難扭轉局面,同時也限制了小股東實現套現退出的機會。在聯交所常強調維護小股東權益的背景下,這顯得有些自相矛盾。《上市規則》的修訂間接對中小型公司的生存與發展空間造成壓力,並未充分照顧香港辛勤經營的中小企業。某些政策似乎針對市值較小的公司,且不斷提高上市門檻和要求。對已經上市的小企業而言,只要不涉及欺騙小股東利益,其業務狀況或商業行為並不應成為政策干預的主要依據。

現實情況是,香港現行的上市規則存在很多問題,並需要進行改善,因為很多企業都選擇向美國和印尼上市,導致香港失去了大量的上市業務。上市規則的改變直接影響了香港的中小企業,進而損害了數百萬計香港市民的生計。現在,聯合所是時候認真檢討並放寬上市規則,以刺激低迷的香港經濟!

香港證券及期貨專業總會

會長

陳志華

本內容純粹參考,而所提供的資料屬一般性質,並不以具體情況作為考慮基礎,同時亦不擬涵蓋適用於閣下或 貴商號的任何適用法律或規定。因此,本內容不應用來取代閣下或 貴商號就任何具體個案而向專業顧問尋求的詳細意見,而閣下或 貴商號亦不應該倚賴本內容作出任何決定。本內容的資料的所有版權及任何其他權利均屬香港證券及期貨專業總會所有。

談改革借殼上市法規後之利弊

香港聯合交易所於2018年6月就「借殼上市」的《上市規則》條文進行諮詢,2019年7月刊發《有關借殼上市、持續上市準則及其他《上市規則》條文修訂的諮詢總結》,並於同年10月1日完成相關《上市規則》修訂。不過有關修訂卻引起各界批評,認為對香港證券業市場發展造成不利影響,甚至妨礙了香港經濟的正常發展。

何謂「殼公司」?

為了更好地認識「殼公司」的定義,我們需要先了解上市公司的架構。上市公司實際上不是獨立的個體公司,而是由多家公司組成的集團,也稱為「上市集團」。如上圖所示,在集團架構圖的頂層,大股東A透過一間位於海外英屬處女島(BVI)的公司,持有一間於開曼群島註冊的公司。而在架構圖的最底層,我們可以看到一些營運子公司(Operating Subsidiaries),這些公司具有實際的業務運作,包括交易訂單、業務夥伴、員工資產和獨立的營收等。中間層則存在一些無實際業務運作的BVI公司,這些公司是投資控股公司,通常被稱為中介控股公司(Intermediate Holding Companies)。在這個結構中,開曼群島公司是最終控股公司。需要注意的是,大約在10年前,百慕達公司曾經流行一時作為最終控股公司的選擇,但近年來,開曼公司已成為最常見的選擇。

哪一間或哪些公司在法規上享有上市地位?

- 最終控股公司

- 中介控股公司

- 營運子公司

- 以上皆是

正確答案是A:最終控股公司。最終控股公司並不從事實際的業務運作,因此有人稱之為「殼公司」,而相對應的實際業務實體則被稱為「餡子」,即營運子公司。如果「餡子」順利營運並擁有優質資產,整個上市集團的價值也將相應提升。然而,如果「餡子」是虛無的或質量不佳,該公司就被稱為「空殼公司」。

若大股東A有意將其業務進行首次公開發售(IPO),需要做哪些事情?

借殼上市的英文為「Back Door Listing」,通常帶有負面的含義。與之相對應的是「Front Door」,指的是首次公開發售(IPO)。若大股東A有意進行首次公開發售(IPO),則在此之前需要考慮以下事項:

- 進行一系列重組,例如設立開曼群島控股公司、搭建上市集團架構、股份轉換等操作

對於一間私人公司而言,其業務通常相對簡單,由老闆直接持有各個子公司,中層架構則較少使用BVI公司,更不用說成立開曼群島公司。然而,如果想進行IPO,首要任務就是展開一系列重組工作,目的是搭建上市公司所需的架構,包括設立開曼群島公司或BVI公司,轉換股份和進行業務重組等。為何要如此複雜,不直接將整體公司上市呢?這是另一個值得深思的大課題,因為當中涉及多方面的考量,例如稅務問題、稅務管理、法規合規性、會計帳目和靈活性等多方面的權衡。

- 準備上市文件,包括草擬招股書和綜合財務報表 (Consolidated Financial Statements)

在完成一系列重組工作,包括設立控股公司、轉換股份和進行業務重組後,就需要準備招股書及綜合財務報表等上市文件。招股書需要由專業撰稿人員和律師團隊進行文字潤飾及反覆驗證。此外,擬上市集團還需編制綜合財務報表,一旦涉及上市事宜,必須聘請申報會計師(Reporting Accountant)進行審計。香港聯合交易所要求須具備相應資格的專業人士才能擔任申報會計師,因此這必然會增加一定的上市成本。

- 委任保薦人進行盡職調查

尋找保薦人對進行上市是非常重要的一步。保薦人對整個上市過程進行盡職調查,從頭到尾審核所有事項,有些保薦人甚至一直反覆查核從公司成立之日起至上市當天的資料。

- 提交上市文件至聯交所和證監會進行審批

完成所有前述事項後,接下來需要將相關文件提交給香港聯合交易所和證監會進行審批。這是一個耗時且費力的工作,審批過程中可能會被要求以書面方式回答問題、提交更多的證明文件或修正上市文件內容,同時也可能面臨各種挑戰。若能成功通過審批,上市委員會將核准上市申請。

- 成功通過審批後可進行公開招股,委任包銷商承銷股票

通過審批後,公司就可以進行公開招股,並由包銷商進行股票承銷,吸引投資者投資股票。綜觀以上,公司進行IPO的準備工作非常繁複,且聯合所和證監會對於上市申請人的要求非常嚴格,尤其在盈利方面的要求上更是如此,並且不斷提高上市條件以保障投資者的權益。符合這些要求本身就不容易,再加上需要遵循一整套合規程序,包括前述提及的各種文件。顯然地,每一宗IPO都需要大量專業團隊的參與,不論是主板上市還是創業板上市,當中所涉及的相關費用通常高達數千萬港元。

那麼,「借殼上市」是如何進行的呢?

前述已詳細闡述了IPO的運作模式。然而,最終能在股票市場讓投資者做買賣的,是否僅限於剛成立的開曼公司呢?在這種情況下,若股東能在股票市場上找到一間已經上市的開曼群島公司,即所謂的「殼公司」,並將其業務注入其中,那麼相當於該股東的公司已經成功上市,這是否意味著股東無需通過證監會或聯交所的審批呢?

為更好地說明這種交易操作,以下列舉了例子:假設大股東B完全持有一間香港公司,且該公司的業務經營良好。

經過一連串的重組工作後,【1】大股東B現設立兩間BVI公司,主要目的是為了避免印花稅。與此同時,大股東B向大股東A提出將其業務注入大股東A所持有的一間已上市的開曼群島公司。【2】大股東A也開始為這間開曼群島公司進行收購行動,並成為收購方,收購對象是大股東B旗下公司的業務,涵蓋了全部100%的股權。作為上市公司,大股東A可採用不同的支付方式,其中包括以發行等值的股票作為交易代價。經過大股東A以股票支付方式完成交易後,大股東B將掌握BVI公司絕大多數的控制權。【3】因此,大股東B間接地成為該開曼群島公司的主要大股東,擁有多數的控制權。

如上圖所示,交易完成後,這間上市公司將會由大股東B控股。這項交易的獨特之處在於,大股東A最初是收購方,最終卻被大股東B進行收購。根據上市規模,此類收購行為被聯交所稱為「反收購行動」,而不是「借殼上市」(Back Door Listing)一詞。

「借殼上市」是否違規?

A:是

B:否

答案:否

根據時任港交所上市科主管戴林瀚(David Graham)先生在2018年夏季的訪談,他指出這類交易並非違規。他強調聯交所並未全面禁止借殼上市活動,但必須依法遵守所有上市規定,包括是否適合上市的要求。

聯交所於2018年6月就有關「借殼上市」的《上市規則》條文修訂進行諮詢,並於2019年7月刊發《有關借殼上市、持續上市準則及其他《上市規則》條文修訂的諮詢總結》。這些修訂奠定了針對借殼上市的規章制度,相關的《上市規則》修訂已於2019年10月1日生效。

與「反收購行動」有關的上市規定包括:

- 《上市規則》第 14 章有關反收購行動的規定

- 有關應用反收購行動規則的指引信(HKEX-GL104-19)

- 有關大規模發行證券的指引信(HKEX-GL105-19)

- 針對借殼上市,可以參考《上市規則》第14章的相關內容。其次,兩份指引信 - 有關應用反收購行動規則的指引信(HKEX-GL104-19)及有關大規模發行證券的指引信(HKEX-GL105-19)與反收購行動的規範有關,並同時牽涉到借殼上市相關的議題。

《上市規則》第14.54(1)條規定:

- 收購目標須符合適合上市的規定(《上市規則》第8.04條)及新上市的業務紀錄期規定(《上市規則》第8.05或8.05A或8.05B條);及

- 經擴大後的集團必須符合《上市規則》第八章所有新上市的規定(第8.05條除外)。

根據《上市規則》第14章的規定,若聯交所及證監會認為某個收購行為符合借殼上市的標準及認定為借殼上市,則此收購將被視為「反收購行動」,同時也被視為新的上市申請。換言之,提出該收購的公司將被視為新的上市申請人,須遵守上市規則中有關新上市申請的程序和要求,包括委任保薦人、發行上市文件等。然而,為進行收購,收購方公司已經需要發佈通函,但同時亦被聯交所要求額外提交招股文件。此外,收購方還需要支付上市申請費用。更重要的是,這涉及到聯交所的審批程序,聯交所將以新上市申請的方式處理反收購行動,並要求收購方證明收購目標符合業務規定和財務要求,包括過去一年至少實現2,000萬港元的盈利。這種方式的一個優點是不需要在市場上籌集資金,但卻非所有情況都能如此順利進行。

針對「空殼」公司 - 根據《上市規則》第14.54(2)條,若上市公司本身未能符合《上市規則》第13.24(1)條有足夠的業務運作,收購目標亦須符合《上市規則》第8.07條的規定:上市公司及其保薦人必須證明有足夠公眾人士對收購目標及經擴大集團的業務感興趣 ,而證明的方法可以包括進行公開發售,又或證明公眾人士對收購目標有興趣的其他分析及證據等。就此而言,純粹倚靠上市公司現有股東基礎以符合規定並不足夠。

如果聯交所認定收購目標是一間空殼公司,收購方必須證明市場上有足夠的公眾人士對收購目標及擴大集團業務感興趣,類似進行公開發售的要求。這是一項無法避免的要求,且《上市規則》第14.54(2)條也明確列明了此點。

那麼,我們該如何界定「反收購行動」呢?

《上市規則》第14.06B條–原則為本測試 (Principle based test)

「反收購行動」為上市公司的某項或某連串資產收購,而有關收購按聯交所的意見構成一項交易及╱或安排(或一連串交易及╱或安排),或者屬於一項交易及╱或安排(或一連串交易及╱或安排)的其中一部分,而該等交易及╱或安排具有達致把收購目標上市的意圖,同時亦構成規避《上市規則》第八章所載有關新申請人規定的一種方法。

《上市規則》14.06B條針對借殼上市模式設定了廣泛的規定。該條款要求符合「原則為本測試」,即需從原則出發,對收購交易的內容進行細緻分析,以判斷其是否符合聯合交易所的要求。若某些上市公司進行一項或一系列資產收購,且旨在逃避《上市規則》第8章與IPO相關的要求,則被視為「反收購行動」。聯交所對此概念的界定有一些具體的基準。

聯交所評估某項或某連串收購是否「反收購行動」時通常會考慮以下因素:

- 收購或一連串收購的規模相對上市公司的規模;

- 上市公司的主營業務有否出現根本轉變;

- 上市公司於收購或一連串收購前的業務性質及規模;

- 收購目標的質素;

- 上市公司(不包括其附屬公司)的控制權或實際控制權有否出現轉變;及╱或

這些基準主要包括以下幾點:(1)收購規模是否相對於公司規模過大,例如出現蛇吞象的情況。(2)收購後,公司業務是否發生實質性變化,例如從建築公司轉型為毫不相干的餐飲業。(3)收購前後業務性質及規模是否存在關聯。(4)收購目標的質素,這一點相對較難定義。(5)收購是否導致控制權發生重大改變,具體的改變程度並未明確界定。(6)其他交易或安排是否與被上市的目的或安排有關聯。以上這些因素賦予了聯交所極大的酌情權,用以確定或解釋是否涉及「反收購行動」。

《上市規則》第14.06B條附註2 – 明確測試 (Bright line tests)

- 構成非常重大的收購事項的一項資產收購或一連串資產收購,而當上市公司進行有關收購之同時,上市公司(不包括其附屬公司)的控制權出現變動;或有關收購將導致上市公司(不包括其附屬公司)的控制權有所改變;或

- 屬以下情況的資產收購:在上市公司(不包括其附屬公司)的控制權轉手後的36個月內(有關控制權變動並未有被視為反收購),上市公司根據一項協議、安排或諒解文件,向一名(或一組)取得控制權的人士(或上述人士的聯繫人)收購資產,而有關資產收購或一連串資產收購(以個別或總體而言)構成非常重大的收購事項。

對於這種情況,業界感到極度擔憂並提出了一些疑問:是否可以為「反收購行動」設定明確的界限或準則,意味著一旦觸及相關基準就視為違規。聯交所的回覆是《上市規則》已給出的明確測試(Bright Line Test),一旦觸及相關條件,即被視為反收購行動。

在明確測試中:(1)若連串的收購行動導致公司的控制權發生變更,類似於剛才提到的例子,當他人以大量新股或可轉換債券方式購入該公司的股權,將原本的大股東A轉變為大股東B,則此測試將明確認定為違規。然而,市場上很多人可能會在進行全面收購後,再逐步注入資產,以避開此類情況。(2)在上市公司的控制權轉換後的36個月內,根據某項協議、安排或諒解文件,對於在此36個月之前取得控制權的人士而言,對其資產進行收購,則將被視為反收購行動。

如果「反收購行動」不涉及收購事項,《上市規則》亦有所規管:

《上市規則》第14.06D條 – 涉及投資者大規模認購上市公司的證券而取得其控制或實質控制權,然後上市公司將所得款項用以收購或開發與其原有業務無關的新業務,達致將新業務上市及規避新上市規定的目的。這些安排都涉及控制權或實質控制權轉變,以及收購新業務及╱或創建業務。

另外,根據《上市規則》第14.06D,如果上市公司透過各種集資(Fund Raising)途徑籌集資金並開展與原有業務無關的新業務,聯交所對此將會進行嚴格監管。

《上市規則》第14.06E條 – 對上市公司於控制權轉變之時或之後36個月內將全部或大部分既有業務出售或作實物配發(或一系列出售或配發)設限,除非上市公司的餘下業務或收購資產可符合《上市規則》第8.05條(又或第8.05A或8.05B條)的規定。

而《上市規則》第14.06E條亦規定,如果在36個月內股東出售上市公司原有業務的資產,聯交所亦會進行嚴格監管。

《上市規則》第14.06E條與第14.06B條附註2的「反收購行動」的明確測試互相補充,可阻撓投資者刻意舖排「反收購行動」交易的時間,先收購新業務後才再出售原有業務,從而規避明確測試(涉及歸類為非常重大的收購事項的收購)。此條亦適用於控制權轉變後上市公司利用創建業務建立新業務,以透過上市公司營運新業務及規避新上市規定的情況。由於這些安排不涉及收購事項,單靠《上市規則》第14.06B 條未能針對性處理。

聯交所列出這些規則,主要是因為在明確測試的第2條中提到了36個月的追溯期。聯合所或預料到市場上可能會有人試圖調整某些交易的順序,以規避上市規則,因此提前堵塞了這兩個漏洞。

- 會否令規模較小的上市公司進行併購活動時遭遇阻礙?

- 會否令表現欠佳又或從事夕陽行業的上市公司難以進行收購以扭轉業務狀況?

- 分散業務是現今追求業務增長的常見策略,而且技術創新推使許多行業都要轉型,如果上市公司為放棄虧損業務又或推動轉型又或進軍新業務作多元發展而所採取的公司行動,會否被視為「殼股活動」而被錯誤打擊?

- 賦予聯交所過多酌情權,會否引致監管方面的不確定性?

在審視了這些規則之後,明確測試已經有效地遏制了大部分的借殼上市行為。然而,業界最關注的問題並不是是否能打擊借殼上市行為,而是擔心自身業務會否受到影響,尤其是一些細價股。基本上業界最擔心的問題,並非能否打擊到借殼上市行為,而是怕自己也受到牽連,尤其是一些細價股。細價股經常受到市場質疑,因此一些小型公司在進行收購時,是否會被誤解為借殼上市的行為是他們的憂慮之一。本會在與聯合交易所進行諮詢時已經反映了業界的擔憂,並提到小型公司進行併購活動可能並非意圖借殼上市,而是真正有收購需求。此外,一些公司可能從事夕陽行業或表現不佳,他們希望改變現狀並開拓新業務,但這些行動是否會被誤解為借殼上市,也是一個值得關注的問題。

無論是大型公司還是小型公司,在當前的經營環境下,分散業務已成為常態。即使公司業務表現良好,但如果存在一些虧損業務,公司也會考慮進行業務轉型並收購其他業務。然而,這種行為是否會被誤解為是殼股,也是一個需要考慮的問題。另外,聯交所在規則中確實擁有相當的酌情權。剛剛提到的許多因素確實帶有主觀性,這可能引起市場的憂慮。

雖然聯交所已接納了本會的意見,但目前聯交所卻沒有做出任何改變。與如同時,為了增加平衡性,聯交所提出了一些新的措施,包括「極端交易」。

「極端交易」的定義是若有個別或一連串的資產收購(單獨或連同其他交易或安排)按「原則為本測試」下的因素達致將收購目標上市的效果,但上市公司可證明其並非有意規避新上市規定,則建議中的收購(或一連串收購)可歸類為《上市規則》第14.06C條所述的「極端交易」。

若上市公司有「殼股」特徵,其交易就不會分類為極端交易,因為「反收購行動」規則正是要阻止買賣或收購「上市殼股」從而借殼上市的活動。

聯交所將根據具體情況進行個案評估,以確定是否符合「極端交易」的條件。個別(或一連串)收購若要符合極端交易資格,上市公司除須證明其無意規避新上市規定外,還須符合下列附加條件:

- 在進行建議交易前,上市公司長期(通常不少於36個月)受個別人士或一組人士控制或實質控制,而交易不會導致上市公司的控制權或實質控制權有所轉變。在作出評估時,聯交所會參考「原則為本測試」下的「控制權或實質控制權轉變」因素;或

- 上市公司經營的主營業務規模龐大,而上市公司將在交易後繼續經營該主營業務。

作為一般指引,這可能包括年收入或資產總值根據最近期刊發的財務報表達到10億港元或以上的上市公司。在評估上市公司的規模時,聯交所亦將考慮上市公司的財政狀況、業務的性質及經營模式以及上市公司日後的業務計劃等。例如,符合10億港元收入但資產淨值很少(甚或有淨負債)並經營訂單貿易業務的上市公司可能未能通過測試。

有以下幾種條件需要符合,(1)完成建議交易之前,上市公司的控制權不會改變。(2) 其次,只要交易金額超過10億港元,並且該公司的業務規模龐大,若想進一步進行收購,聯交所將視其為「極端交易」來處理。

《上市規則》第14.06C(2)條要求:

- 收購目標須符合適合上市的規定(《上市規則》第8.04條)及營業紀錄的規定(《上市規則》第8.05或8.05A或8.05B條);及

- 經擴大後的集團須符合《上市規則》第八章的所有新上市規定(第8.05條除外)。

儘管聯交所將交易視為「極端交易」,收購目標公司仍需符合《上市規則》第8章的盈利測試,需要具備連續3年的盈利記錄,這與借殼上市的規定完全一致。

上市公司須向聯交所提供充分資料,證明收購目標符合《上市規則》第8.04條及第8.05條(或第8.05A或8.05B條)。上市公司可以通函初稿的形式載列重要資料,包括例如業務紀錄期內收購目標的會計師報告初稿、其業務及管理層的詳細說明、風險因素、是否合法合規及聯交所要求的其他資料等。

《上市規則》第14.53A條要求上市公司委聘財務顧問就收購目標進行盡職審查,並根據《上市規則》附錄二十九所載的規定格式作出聲明(內客跟保薦人的聲明相類似)。

此外,儘管收購方無需提供招股書,然而需要刊登的通函仍需要包含許多內容,包括需提供會計師報告,詳細說明業務和管理層情況,同時披露風險因素和合法合規事項。這些披露內容與招股書的章節相似。另外,雖然收購方無需聘請保薦人(sponsor),僅需尋找財務顧問進行盡職調查,但財務顧問的責任類似於保薦人,需要向聯交所提交聲明,與進行首次IPO所需的工作相似。

結語

綜上所述,進行「極端交易」實際上需要應對一系列挑戰和程序,包括眾多關卡和程序。因此,「借殼活動」和「借殼上市」實際上很難明確定義。同時,就空殼和殼股交易,目前亦存在許多模糊地帶。從聯合交易所和證監會的態度來看,較偏向採取「有罪不放過」的嚴格做法。如果某公司無意進行借殼活動或借殼上市,則需向聯交所提供證據並等候其確認後方可獲得豁免。

這種方式目前存在爭議,因我們不能以偏概全地認定所有從事借殼上市的人都是壞份子,或者所有持有殼股的小股東都參與了欺詐行為。目前市場上有一些採用借殼上市方式上市的優質公司股票,例如吉利汽車(00175.HK)、中信股份(00267.HK)和電訊盈科(00008.HK)。為此,我們應該如何去定義這個問題?既然聯交所原則上應為借殼上市並非違規行為,為什麼仍要採取嚴格做法?聯交所的取態是,不希望這種借殼上市行為發生,因為這可能導致許多有嚴重問題的公司上市。這種立場可以理解,但聯交所採用的一刀切打擊手法牽連甚廣,影響了很多正常的商業行動。

對於小股東而言,他們希望持有的小市值上市公司,尤其是缺乏交投量的股票,能透過「借殼上市」方式被資金方收購,以提供他們退出的機會。然而,聯交所的規則變更,不單導致這些中小公司難以繼續生存,而業務表現差的公司更難扭轉局面,同時也限制了小股東實現套現退出的機會。在聯交所常強調維護小股東權益的背景下,這顯得有些自相矛盾。《上市規則》的修訂間接對中小型公司的生存與發展空間造成壓力,並未充分照顧香港辛勤經營的中小企業。某些政策似乎針對市值較小的公司,且不斷提高上市門檻和要求。對已經上市的小企業而言,只要不涉及欺騙小股東利益,其業務狀況或商業行為並不應成為政策干預的主要依據。

現實情況是,香港現行的上市規則存在很多問題,並需要進行改善,因為很多企業都選擇向美國和印尼上市,導致香港失去了大量的上市業務。上市規則的改變直接影響了香港的中小企業,進而損害了數百萬計香港市民的生計。現在,聯合所是時候認真檢討並放寬上市規則,以刺激低迷的香港經濟!

香港證券及期貨專業總會

會長

陳志華

最新行業政策倡議

回應有關就虛擬資產提供意見的服務提供者和虛擬資產管理服務提供者的進一步諮詢

2026-01-20

2026至27年度財政預算案意見書

2026-01-19

在香港實施加密資產申報框架和與共同匯報標準有關的修訂諮詢文件回應

2026-01-18